|

|

|

今年も早半年が過ぎてしまいました。

このページも長くなりましたので、次ページに移ります。

よろしければ下のページをクリックして下さい。

『最近の大工集団 欅 Vol.15』

|

|

|

|

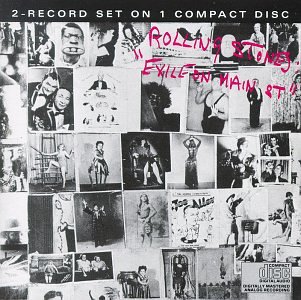

【Exile(エグザイル)】と聞いて「ああ、あのエイベックスの・・・」と答えるのは邦楽ファン。

洋楽ファンなら多くの人が「ローリング・ストーンズ!」と答えるでしょう。

1972年に発売された、ローリング・ストーンズにとって初の2枚組LPとなるExile On Main St.(邦題=メイン・ストリートのならず者)】は当初71年の前作【スティッキー・フィンガーズ】でより明白に支配力を及ぼしていた反逆心を古臭く感じさせている(米ローリング・ストーン誌)などと評価は今ひとつでした。

|

|

しかし時間をかけてLP4面をじっくり聞き込んだ多くの批評家たちが80年代に入ると「大傑作」と絶賛するようになったのでした。

そんな作品に、未発表曲11曲を収録したボーナスCDとアルバム制作の経緯や裏側を収めたDVDが付いた豪華版が発売されました。。

ユニークなのは【プランタード・マイ・ソウル】など多くの未発表曲に女性コーラスやギター演奏を付け加えるといった再録音作業を実施したことでしょう。

超名盤に新解釈を加えようとするバンドの意気込みが感じられます。

当時のイギリスの高額な所得税に嫌気がさし仏に逃げたバンドが当地でセッションを繰り返して制作したのが本作です。

疾走感あふれる冒頭の【ロックス・オフ】やバンド最高の1曲【ダイスをころがせ】など個々の楽曲の熟成度がとにかく凄い。

キース・リチャーズとミック・テイラーという2人のギター奏者の絡みも奇跡的なグルーヴ(リズム感)を生み出しています。

CD、DVDに今では珍しいLP2枚が付いた特別豪華版も発売中です。

こんなところにもローリング・ストーンズの歴史を感じます。彼らの意地を見せつけられたようです。

|

|

|

|

Bill Evans (ビル・エヴァンス)の代表アルバム、

いや、ピアノトリオの代表アルバム、……?、

いやいや、ジャズを代表するってぐらい有名かつ名盤の【WALTZ FOR DEBBY (ワルツ・フォー・デビー)】です。

このアルバムが録音されたのは、49年前の今日、6月25日なのです。

つまり、【ワルツ・フォー・デビー】は今日が50歳の誕生日なのです。

|

|

喫茶 大工集団 欅が 開店して最初にかけた記念すべきアルバムは、このビル・エヴァンスの【ワルツ・フォー・デビー】でした。

ビル・エヴァンスが大好きだったのでセレクトしたのですが、

それと、同時に、ピアノトリオが好きなので、エヴァンスとかヨーロッパのピアノトリオ中心に上品なジャズをかけてゆきたいという店の方針を象徴するような曲をと思い選曲しました。

私はこのアルバムでは、A面では【デイトアー・アヘッド】、B面では【マイルストーンズ】が好きなのですが、それ以外に1曲目の【マイ・フーリッシュ・ハート】の“ある瞬間”がたまらなく好きなのです。

実はこの“瞬間”こそが喫茶 大工集団 欅のオープンアルバムに決めた理由なのですがね。

その“瞬間”は2箇所あります。

まずは、エヴァンスがアドリブの中盤に、とても愛らしく、一度聴いたら忘れられない名旋律を弾くちょっとテレながら、しかし確信を持って。

この旋律が信じられないほど美しい。

こちらも暖かい幸福感に包まれる。

あえて、どこの箇所かは書きませんが、これは演奏に注意して聴けば誰でも気がつくでしょう。

是非、見つけてみてください。

もうひとつの“瞬間”は、演奏がはじまった直後に訪れる。

それは、テーマがはじまって数秒後の、シンバルの音なのです。

ポール・モーチアンがブラシで、シャワワワワ~ンと優しく、しかし力強くシンバルを鳴らす。

この瞬間に、【マイ・フーリッシュ・ハート】という演奏に生命が吹き込まれるのです。

喫茶 大工集団 欅にも、このシンバルが鳴り響いた瞬間、たしかにこの店に新しい生命が吹き込まれたのです。

|

|

|

|

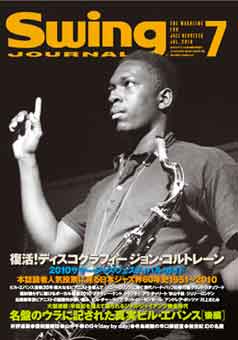

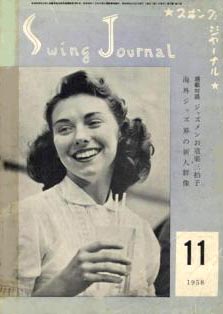

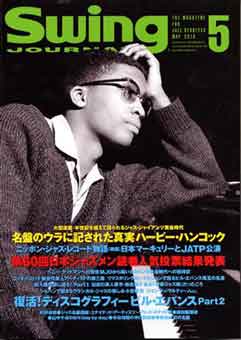

本当に何気ない、いつもと変わらない、スイングジャーナルでした。

昨日、スイングジャーナル最終号が届きました。

休刊、とは言っても実質廃刊になる歴史ある雑誌の最終号がいつもと変わらないのが何だか不思議でした。

「復活!ディスコグラフィー」、「連載:新世紀 幻の名盤はこれだ!」 、「連載○○」 等と書かれていることに痛みを感じます。

しかも『これが最後なのだ』と思うと何だか・・・。

休刊となる事が書かれていたのは、これもいつもと変わらない毎号最後のページにある編集者のコメントに記されているだけでした。

40年近く読み続けてきた雑誌の最後は華々しく散って欲しかった。

何だか子供の頃からの友達に裏切られたような気持ちです。

|

|

こうしてスイングジャーナルは約63年の歴史に幕を下ろしました。

ちゃんとした音楽評論を読みたいと思っても、既存の音楽誌には載っていない。

現代では音自体もネットで、とりあえず、お試しで聞くことができる。

また、CDが売れず、レコード会社の景気が悪いから、広告出稿もままならない。

広告を出してもらうために、タイアップ記事を出す。

で、それらの裏取引を読者は知っていて読まれない。

読まれないから売り上げに直結しない。

まあ、すべてそういうスパイラルだったのだからしょうがない。

しかし、スイング・ジャーナルについて言えば、63年余りの歴史というものすごく貴重なアーカイブがあるので、それをたとえば、全部デジタル化して、ネットに無料で公開したらどうでしょう。

そこに広告をいれて、その収益の一部を筆者に二次使用料として分配していく。

いずれにせよ、スイング・ジャーナル誌は充分にジャズの歴史を作った。

その日本のジャズ界への影響は計り知れない。

それを休刊ということで埋もれさせてほしくはない。

|

|

|

|

エッセイスト、酒井順子さんの新作『こんなの、はじめて?』(講談社)を読んでいると、安室奈美恵の復活を祝う一文に、こんな分析が出てきました。

《名字で呼ばれる女というのは確実に、同性ウケが良い》

「あゆ」(浜崎あゆみ)や「くーちゃん」(倖田來未)という呼び方には、異性へのアピールを感じ取ってしまうが、アムロちゃんのなんとカラッと乾燥していることか。

|

|

|

なるほどねぇ。

名字呼びの芸能人というと、思いつくのは広末涼子、菅野美穂、釈由美子・・・。

古いところでは荻野目洋子、森口博子、森高千里・・・。

微妙だけど南野陽子(ナンノ)も入るのかな。

たしかに、カラッとした感じですよね。

酒井式分類法だと、「エリカ様」なんて名前呼びの上に尊称つきなんて人はかなり分が悪そうです。

しかし「聖子ちゃん」は別格でしょう。

あそこまでいくと、異性とか同性とか飛び越えた、クイーン・オブ・名前呼びになっている。

と、ここまで書いてふと、小雪、優香、千秋みたいに名前だけが芸名の芸能人がいることを思い出しました。

どちらかというと「カラッとしている」ような気がしますが・・・。

単独使用だと、名前でありながら、その属性は名字というニュアンスになるのでしょう。

名前で呼ばれたいけど同性にもウケたいなら、いいかもしれません。

|

|

|

|

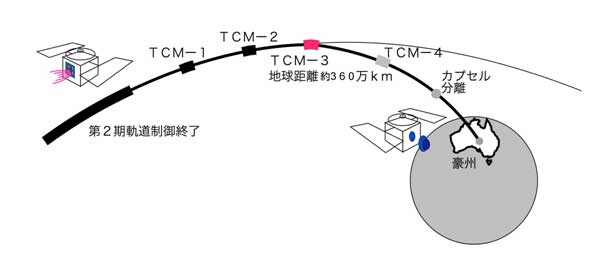

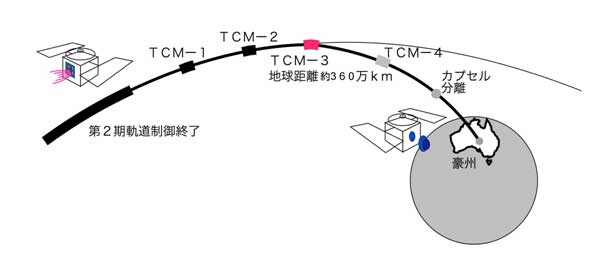

申し訳ありませんが今日も『はやぶさ』です。

7年間の宇宙の旅を経て13日に帰還した小惑星探査機『はやぶさ』について、蓮舫行政刷新担当相は15日の記者会見で、はやぶさ後継機を含む宇宙開発予算の削減を求めた昨年11月の事業仕分け判定を再検討する考えを示した。

あまりの『はやぶさ』人気に配慮した形だが、蓮舫行政刷新相は仕分け人として知られる。

蓮舫行政刷新相は会見で、宇宙開発予算の仕分けについて、「何が何でも守るべきものではない。いま一度、議論の流れを確認している」と述べた。

では、あの馬鹿げた仕分けは何だったのでしょう。

|

|

『はやぶさ』の後継機となる『はやぶさ2(仮称)』の開発は、文部科学省が平成22年度予算で約17億円を概算要求したのですが、民主党への政権交代に伴う歳出見直しで5000万円にまで減額されました。

さらに、昨年11月の事業仕分けで3000万円にまで縮減されてしまいました。

しかし、今回『はやぶさ』が幾多のトラブルを乗り越え、帰還の途に着くと、けなげな姿に全国で人気が沸騰しました。

『はやぶさ』は13日に無事帰還し、自身は燃え尽きながらもオーストラリア南部に小惑星「イトカワ」の土壌が含まれる可能性があるカプセルを投下し、回収されました。

この快挙に、予算を減額したはずの民主党政権も大喜びをしました。

菅直人首相は「日本の技術を世界にアピールし、励みを与えた」と絶賛し、仙谷由人官房長官も「幾多の困難を乗り越えて勇気や夢、希望を与えてくれた。世界に冠たる快挙を喜びたい」とたたえた。

それでも、予算を切り詰めた民主党の事業仕分けと、『はやぶさ』の成果との整合性に疑問を感じます。

川端達夫文部科学相も15日の閣議後の記者会見で、23年度の『はやぶさ2』の開発予算を概算要求で増額する考えを示唆しました。

22年度の減額の経緯を「はやぶさがどうなるか若干の不安があった。結果を見ながら考えようということだった」と説明した。

そんなのは言い訳である。

失敗したら予算は出さないのか。

仕分けの再検討については予算削減の見直し自体はいいことですが、『みんながすごいと言ったから見直す』では困る。

何故なら、科学者が成果を出すには膨大な試行錯誤が伴うからです。

失敗もするし、同じ事を繰り返さないと結果が出ないこともある。

科学は失敗の繰り返しの上に成り立つのです。

成果だけで判断するのは、科学者の挑戦への気骨、矜持を踏みにじることです。

回収されたカプセルにイトカワの土壌が含まれているかはまだ分かっていないが、採取できていなかったら今回の偉業は無駄なのでしょうか。

国家全体で資源配分をどうするか、科学技術をどう位置づけるかという視点で科学プロジェクトを精査すべきです。

日本は資源のない国なのです。

だから科学立国で今まで発展してきました。

その源である科学者の意欲を裂くような政治であってはなりません。

何しろ「2番ではダメにのですか?」と恥ずかしげもなく言った人が大臣にまでなるのですから・・・。

|

|

|

|

今日も『はやぶさ』です。

何しろ7年も待ったのですから・・・。

|

|

WPA : Woomera Prohibited Area

(ウーメラ実験場(立入禁止区域))

右に見えるのはパラシュート

|

JAXA(宇宙航空研究開発機構)のホームページの発表で、日本時間2010年6月14日16時8分、「はやぶさ」カプセルの回収作業を完了したそうです。

なお、現段階でカプセルは破損していない模様とのこと。

また、熱シールド(防護材)を捜索した結果、6月14日14時頃に、WPA内にて発見しました。

明日以降、回収作業に入るとのことです。

さて、カプセルには何が入っているのでしょう。

|

|

|

|

『はやぶさ』の誕生から帰還までを見届けたJAXAの【サンプラ担当、SV、回収隊・方探班本部、科学・輸送班】 矢野 創さんが6月13日に書かれた『約束』というメッセージを読んで涙しました。

皆さんも是非お読み下さい。

http://hayabusa.jaxa.jp/message/message_042.html

考えれば科学者も人間なんですよね。

|

|

|

|

7年前の2003年5月9日のこのページに『ガンバレ はやぶさ』と題して書き込みをしました。(あのころはテーマを書いていました)

その後も何度も『はやぶさ』を取り上げてきましたが、とうとうやってくれました。

とうとう『はやぶさ』が7億5000kmのお使いから満身創痍で帰ってきてくれたのです。

昨夜は刻々と入る『はやぶさ』情報をPCで見ていました。

時間系列で簡単に『はやぶさ』の帰還を紹介しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2010.6.13 23:05

宇宙航空研究開発機構(JAXA)によると13日午後11時前、小惑星探査機『はやぶさ』の回収カプセルが地球の大気圏に再突入しました。

|

|

カプセルを切り離し

燃え尽きる『はやぶさ』

(共同通信)

|

|

小惑星探査機『はやぶさ』の最後の雄姿です。

『はやぶさ』が大気圏に再突入し燃え尽きようとしています。

たった30秒ほどしか見られませんでした。

幾多の困難を乗り越えて使命を果たしたのに、燃え尽きる『はやぶさ』が可愛そうで涙で直視できませんでした。

エンジン故障や通信途絶など、数々の困難を乗り越えてきた『はやぶさ』は、約7年間、7億5000kmの宇宙の旅を終えて帰還した。

回収カプセルは直径約40センチで、小惑星「イトカワ」の土壌試料が入っている可能性がある。

再突入時は秒速約12キロの猛烈なスピードで、表面温度は約3千度に達するという。

大気圏を無事に通過すれば高度約10キロでパラシュートを展開します。

再突入から約30分後、オーストラリア中南部ウーメラの砂漠地帯に着地する予定です。

現地では約60人の回収チームが待機しており、カプセルが発信する電波などを頼りに捜索にあたります。

『はやぶさ』は2005年、地球から約3億キロのイトカワに着陸し、土壌の採取に挑んだ。

小惑星への着陸と往復は世界初です。

土壌を採取できたかは不明だが、回収に成功すれば、地球以外の天体の地表試料の回収は、米国や旧ソ連による「月の石」以来の快挙となる。

試料は太陽系の起源解明などの研究に役立つと期待されています。

2010.6.13 23:29

探査機『はやぶさ』の運用管制室がある相模原市の宇宙航空研究開発機構相模原キャンパスでは、13日夜、小惑星「イトカワ」の砂が入っている可能性のあるカプセルが探査機から分離されたのを確認すると、運用管制チームのメンバーは安堵の表情を浮かべ、拍手をして喜び合った。

さまざまな試練を乗り越え、ようやくたどりついた地球。

カプセル分離は、約7年に及んだ『はやぶさ』の多くの挑戦の中で最後の挑戦でした。

あとは地上に落ちてくるのを待つだけになる大仕事でした。

2010.6.14 00:09

雲も月もなく無数の星々が輝く漆黒の夜空に、突然オレンジ色の閃光がきらめいた。

すぐにばらばらになった中から、南十字星の上方を目がけて約30秒間、カプセルとみられる一筋の光がまっしぐらに突き進んだ。

オーストラリア南部・ウーメラ付近の西の空に13日午後11時20分(日本時間同10時50分)すぎ、『はやぶさ』は真っ赤に燃えて現れた。

そして凱旋するかのように、夜空にひときわ明るい光跡を描いた。

|

|

カプセルが大気圏に突入した閃光

(共同通信)

|

|

7年ぶりのふるさと地球への帰還。

ウーメラには最後を見届けようと、かつてのプロジェクトのメンバーや内外のメディアが集まった。

宇宙航空研究開発機構の上杉邦憲名誉教授は「はやぶさには心血を注いだからね。途中から涙で見えなくなるのではないか」。

着陸を許可したオーストラリア政府の高官の一人は記者会見し「日本との素晴らしい協力ができてうれしい」と語った。

2010.6.14 00:17

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は14日未明、大気圏に再突入した小惑星探査機『はやぶさ』の回収カプセルが13日午後11時過ぎ、オーストラリア中南部ウーメラの砂漠地帯に着地したと発表しました。

打ち上げから約7年に及んだはやぶさ計画は、最後の難関を乗り越えた。

そして、カプセルが発信した電波信号やヘリコプターによる捜索などで着地を確認、カプセルを発見しました。

破損の有無など状態は不明です。

カプセルには小惑星「イトカワ」の土壌試料が入っている可能性があり、「月の石」以来となる他天体の地表試料回収に期待が高まります。

現地には関係者約60人が待機しており、回収作業を本格化する。

カプセルは日本に空輸し、JAXA宇宙科学研究所(相模原市)で開封して土壌の有無を確認する。

|

|

2010.6.14 11:13

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は14日、小惑星探査機『はやぶさ』から分離され、着地に成功した小惑星「イトカワ」の土壌サンプル回収用カプセルの写真を公開しました。

早ければ今日の午後に回収するそうです。

カプセルは13日深夜、豪州中南部ウーメラの砂漠地帯に軟着陸。

直後にヘリコプターでの捜索を開始し、パラシュートがついたままのカプセルを発見しました。

|

|

着地に成功した小惑星「イトカワ」の土壌サンプル回収用カプセル(左側の円形物体)とパラシュート。ヘリコプターで上空から照明をあてて撮影=13日深夜(日本時間)、豪州中南部ウーメラ

(JAXA提供)

|

カプセルは数日中に日本へ空輸され、JAXA宇宙科学研究所(相模原市)で開封されます。

どの様な物が入っているのでしょう。

『はやぶさ』の命をかけた宇宙からのお土産です。

|

|

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

満身創痍で帰ってきた『はやぶさ』、最後はミッションを果たし桜と散るその運命でしたが、最後まで全力でがんばってくれました。

日本があらゆることに自信を失いつつある今、『はやぶさ』帰還が成功裏に終わったことで、まだまだ日本の技術や魂は強固に存在し、継続していることを示すことにもなりました。

探査機が宇宙から戻ってくるだけで十分にすごく、さらに宇宙からサンプルを持ち帰るのに必要な技術を手にできたということは、よくぞここまでやり遂げたという思いです。

数々の危機を乗り越えた成果は、重大な故障に見舞われながらも帰還した1970年のアポロ13号に匹敵するとさえいえるのではないでしょうか。

いわば手術をしながら次々と新しい治療法を発見していったようなもので、結果的に多くを学んだ日本は世界でもナンバーワンの探査技術を手に入れました。

『はやぶさ』の開発に携わった町工場の職人たちの誇らしげな、そして涙であろう顔が想像できます。

日本の強みである彼ら町工場のノウハウをしっかり継承していくためには、次の探査機の開発が不可欠です。

ありがとう

『はやぶさ』

詳しくはJAXA(宇宙航空研究開発機構)のホームページをご覧下さい。

http://www.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/index_j.html

|

|

|

|

今日はもう一つ書きたいことがあります。

ついに『はやぶさ』が帰ってくるのです。

この『最近の大工集団 欅』にも何度も書いたあの『はやぶさ』が明日深夜(14日早朝)に地球に帰ってくるのです。

|

|

|

『はやぶさ』、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究チームが開発した小惑星探査機です。

『はやぶさ』は2003年5月9日 13時29分に鹿児島宇宙空間観測所からM5ロケットで打ち上げられました。

それから7年間、60億キロに及ぶ宇宙の旅路からの帰還です。

でも『はやぶさ』は地球上には帰れません。

あんなに苦労したのに、分離したカプセルだけがパラシュートを開いてオーストラリアの砂漠に着陸するのです。

日本時間の13日深夜の予定です。

『はやぶさ』は大気圏突入で燃え尽きてしまうのです。

小惑星は太陽系の化石のような存在なのだそうです。

それを調べることで、約46億年前の原始地球の素材がわかるのだそうです。

火星と木星の間を中心に、小惑星は数十万個存在するそうで、『はやぶさ』が訪れた『イトカワ』は、地球寄りのその一つです。

そこで土砂の採取を試みた。

『はやぶさ』が地上に届けるカプセルには、運が良ければ、『イトカワ』の微細なかけらが入っています。

世界の惑星探査史上、月以外の天体に着陸した探査機が地球に戻ってくるのは初めてなのです。

自律的な判断能力を備え、ロボットとしての一面を持つ、『はやぶさ』の成果は目覚ましかった。

新しい推進装置のイオンエンジンで宇宙空間を長期間航行し、その性能を実証してみせた。

イトカワの外観の細密な画像を地球に送信し、物理的な性質についても多くの情報を収集している。

だが、2メートル角に満たない小さな『はやぶさ』は、過酷な宇宙の長旅で満身創痍の状態です。

姿勢制御装置やイオンエンジンも次々、故障した。

7週間にわたって通信が途絶したこともある。

いずれも致命的なトラブルだったが毎回『はやぶさ』は立ち上がり、地球を目指した。

不撓不屈のけなげさが人々の心を打ったはずです。

強い意志にも似た、『はやぶさ』の回復力は、研究陣の周到な設計や管制チームの臨機応変の対応能力によるものでした。

世界一を目標にしたからこそ実現できた輝かしい成果にほかなりません。

日本の科学技術力の結晶です。

今、『はやぶさ』がなすべき仕事は、カプセル分離だけとなりました。

最後の電力を振り絞り、地上にカプセルを届けてもらいたい。

頑張れ、『はやぶさ』。

|

|

|

故郷

|

誰だって好きな唱歌があると思っていたのですが、どうもそうではないらしい。

唱歌、【大きな栗の木の下で】、【四季の歌】、【早春賦】、【めだかの学校】、【われは海の子】・・・。

若い人は知らないそうです。

数年前に日本の文化庁と日本PTA全国協議会が、親子で長く歌い継いでほしいとの趣旨で唱歌の枠にとらわれず、『日本の歌百選』が選定されました。

百選の予定でしたが101曲が選ばれました。

その殆どが唱歌・童謡で、その他に歌謡曲などが数曲ありました。

|

|

みなさんは日本のどの歌がお好きですか。

私は【故郷】 (作詞 高野辰之、作曲 岡野貞一 ) が好きです。

三曲目の歌詞「・・・志を はたして いつの日にか 帰らん」と聴くと何故かしら涙が出てきます。

【故郷】 (作詞 高野辰之、作曲 岡野貞一 )

一、兎追ひし かの山

小鮒(こぶな)釣りし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷(ふるさと)

二、如何(いか)にいます 父母

恙(つつが)なしや 友がき

雨に風に つけても

思ひ出(い)づる 故郷(ふるさと)

三、志(こころざし)を はたして

いつの日にか 帰らん

山は青き 故郷(ふるさと)

水は清き 故郷 (ふるさと)

「・・・志(こころざし)を はたして いつの日にか 帰らん」という詩は男ならば青春期に誰もが思う事なのではないでしょうか。

内容は子供の頃の野山の風景を遠い地から懐かしむというもので、生まれ故郷から離れて学問や勤労に励む人の心情を歌っています。

歌詞の「かの山」、「かの川」は高野辰之の生家の近くにあった山川を歌ったものなのでしょうが、歌の中に場所や人を特定する歌詞が出てくることはなく、この歌を通じて、多くの日本人がそれぞれの故郷の光景や家族に思いをめぐらせ、歌の持つ情感に共感できることこそが、場所と時代を超えて歌われ続けているゆえんなのでしょうね。

「山は青き 故郷 水は清き 故郷」は少なくなったかもしれませんが、それでも故郷を懐かしむ気持ちは昔も今も変わらないはずです。

こんなに日本と日本人の心を上手く歌った名曲なのに今の教科書には載っていません。

文化庁と日本PTA全国協議会が、親子で長く歌い継いでほしいとの趣旨で選ばれた『日本の歌百選』の101曲から教科書に載っている曲はたったの3曲しかありません。

これでは親子で長く歌い継げませんよね。

SMAPの【世界に一つだけの花】なんて偏向思想の曲は下ろして、【故郷】を載せて欲しいものです。

友人にブラジルの日系3世がいるのですが、日本語は全く話せません。

でも【故郷】はものの見事に歌います、勿論日本語で。

日系1世であった祖父から教えて貰ったとのことで、意味もしっかり理解していました。

また、北朝鮮による日本人拉致問題の支援者団体(救う会など)が開催する集会では、この歌を日本人拉致被害者の早期帰国を願って参加者全員で大歌唱することが通例となっています。

それにしても作詞をした高野辰之は天才ですよね。

作曲の岡野貞一と組んだ【朧月夜】、【もみじ】、【春がきた】、【春の小川】・・・。

どれも名曲ですよね。

勿論すべて『日本の歌百選』に入っています。

でも、すべて教科書には載っていません。

|

|

|

|

庭で咲いた鉄線です。

鉄線はテッセンと書いた方がこの優雅な花に似合っているように思うのですが・・・・。

今年は蔓が伸び始めたときに紐に絡めるのを忘れていたため、ご覧のように地面で咲いてしまいました。

テッセンといわれればテッセン,クレマチスといわれればクレマチス,カザグルマといわれればカザグルマ・・・私には見分けができません。

|

|

ところが、あのバラエティーに富んで見える花は、実は平開するガク片で、ほんとうの花はなくなっているか、または、小形でへら状をしているのだそうです。

テッセンは日本には寛永年間に渡来したそうで、蔓が鉄線のように強いと言うことが命名の由来なのだそうです。

江戸時代には珍しさもあって色々な物のデザインに取り入れられました。

着物、焼き物、塗り物、あげくにはお寺の御堂の天井画のモチーフにまでなっています。

愛知県岡崎市にある浄土宗の大樹寺は徳川氏の菩提寺であり、歴代当主の墓や歴代将軍(大樹公)の位牌が安置されているので有名ですが、ここにある襖貼付は十六面の鉄線花図があります。

|

|

|

|

インターネットって本当に便利ですよね。

昨日マーケットへ行くとホウレンソウが売られていました。

そこには『ホウレンソウ (菠薐草)』と書かれていました。

???

菠薐とは中国語でペルシャ(今のイラン)を指します。

その草がホウレンソウ?

|

|

帰って調べてみました。

ペルシャからシルクロードを経て中国に伝えられた葉菜のことをペルシャの草、すなわち菠薐草と呼んだとのこと。

その名前が日本にも伝わったのだそうです。

なるほどねー。

なお、一説によると、ホウレン(菠薐)とは西南アジアのどこかの国の事で、必ずしもペルシャではないとも言います。

ともあれ、ホウレンソウの原産地の一つとして、西南アジア、コーカサス地方やイラン地方が想定され、それらの地域の国々で古くから栽培されていたのですから、大体当たってはいると言えます。

インターネットって本当に便利ですよね。

|

|

|

|

「ジャズ聴こうと思うんだけど、何がいい?」と尋ねられることが時々あります。

『ジャズは難しいもの!』と、思っている人は多いのではないでしょうか。

いえいえ、ジャズは簡単です。

そして、楽しく、深く、気ままなものです。

|

|

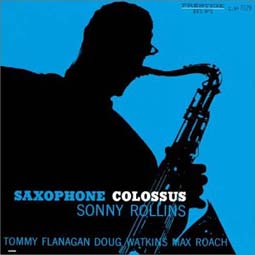

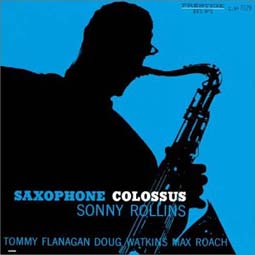

39年前、16歳の美麗な少年が友人宅へ行き、友人の兄さんが持っていたSonny Rollinsの【SAXOPHONE COLOSSUS(サキソフォン・コロッサス)】を聴かせてもらいました。

それがジャズだとは知らずに聴いたのですが、好きな曲がありました。

4曲目の【MORITAT(モリタート)】でした。

「これは有名なジャズのレコードだ」と聞かされ、『ウッソー!、ジャズってこんなに簡単こなの!?』と驚きました。

数日後、他のレコードを買いにレコード店へ行くと【SAXOPHONE COLOSSUS】が売られているではありませんか。

手にとってレジで店員に差し出したとき、何だかとても大人になったような気がしました。

私のジャズはこうして始まりました。

誰にも相談せずに好きなレコードを見つけられたのはその後のジャズ人生において幸福な事でした。

と言うのも・・・・・。

ジャズを聴いてみようかなと思っても何から聴いていいか迷いますよね。

いくらかジャズを聴いてきた人でも、新しいジャズを聴いてみようと思ってもやっぱり迷うと思います。

初心者ならばジャズのガイド本という手もあるのですが、本を買って来ても音は聞こえてこないし、適当にアルバムを買ってみても面白くない可能性が大です。

こんな時、近くにしっかりとしたジャズ喫茶があればいいのですが、昨今そんなジャズ喫茶は滅多にありません。

ジャズ初心者かジャズマニアに「ジャズのCDを買いたいのだが何がいいかな?」と尋ねると、マニアは「ジャズを聴くならコルトレーンの【至上の愛】は絶対に聴いておかなければならない」な~んて言う。

マニアは『俺はこんなにも高尚なんだぞー』とばかりに難しいアルバムを教えたがるものなのです。

|

|

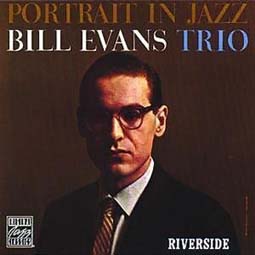

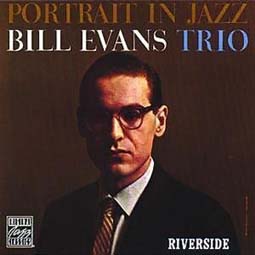

「ジャズ聴こうと思うんだけど、何がいい?」と尋ねて「Bill Evansの【PORTRAIT IN JAZZ(ポートレイト・イン・ジャズ)】」と答えてくれるマニアは親切な人です。

ジャズ初心者にはあまりジャズという感じはしない【PORTRAIT IN JAZZ】は、まさに初心者が思い描いているジャズという「大人」の世界に違いありません。

|

|

若い頃の私はMick KarnやBrian Enoのアルバムで時々耳にすることの出来るPercy Jonesのエキセントリックなベースプレイは大好きだった。

彼らの、一言で言えば「動くベース」「派手なベース」に心奪われていた耳が、まず『PORTRAIT IN JAZZ』の「よく動くベース」に反応した。

『なるほど、ジャズって難しい音楽っていうイメージがあったけれど、本当にこのベースは動きまくって難しそうだなぁ、さすがジャズだわい』と嬉しくなってしまった。

もっとも「動くベース」が即、難しいというわけではありませんが、当時の私としては「動くベース」=「難しいことやってる」だったのです。

ドラムも8ビートや16ビートとは全く違った面白いリズムの刻みをしている。

しかも、この「シュッシュッ」という紙をこすったような音ってなんなのだろう?

このアルバムのベーシストはScott LaFaroで、当時としては革新的なベース奏法だったこと、Paul Motianのドラムはスティックではなくて、ブラシで叩いていることなぞ全く知る由もなく、『ジャズって面白いな、夢中になりそうだぞ』と胸をワクワクさせました。

ジャズを愛する皆さん、初心者に「ジャズ聴こうと思うんだけど、何がいい?」と尋ねられたなら、貴方の知識を披瀝するのではなく、ジャズの楽しさを味わえるアルバムを紹介して下さい。

さすればジャズ愛好家が一人増えます。

|

|

|

|

阿修羅像の顔です。

小松左京が言ったとおり少女に見えませんか?

そうそう昨日最後に書いた入江泰吉は昭和時代の大和路の風景、仏像、行事などを撮った写真家です。

手元に入江泰吉の撮った阿修羅像があり、三面六臂の上半身の大きな空間の構えを捉えつつ、純真な表情にフォーカスした見事な一枚に完成している。

入江泰吉は天平の仏が好きで、その中でも阿修羅と技芸天がお気に入りだった。

仏は撮る者によって表情を変える。

私は仏の心を伝える者として入江泰吉が最も優れていると思う。

|

|

彼はなかなかシャッターを切らなかったそうです。

土門拳が非常に多くシャッターを切るのと対照的であったといいます。

例えば仏像を撮る場合でも、四時間でも五時間でも納得の行くまで仏像と相対し、「よし」、と思ったとき、たった一度シャッターを押すだけで写真を撮り終わったというのです。

このあたりに仏像に対する彼の情念がフイルムに焼き付いているように思われます。

今私達は芸術家である彼の能力のおかげで奈良の仏の素晴らしさに触れられている。

中宮寺の菩薩半跏像も、その美しさを最大に引き出したのは彼の技術と感性であり、彼のおかげで中宮寺の菩薩半跏像は仏像界のカリスマになり得たと言っても過言ではない。

私には入江泰吉その人が、まさに知的で純粋な奈良の仏様そのものの存在のように見える。

奈良の人はみな思想人だった。

阿修羅とは「闘争してやまぬ者、争う生存者」の意味です。

新しい国家の建設のために思想を求め、思惟し思索した奈良の人は本当に美しい。

さて、民主党党首が替わり、総理大臣も替わったのですが、後世の人達から美しいと言ってもらえるでしょうか。

|

|

|

|

長い間お休みしてしまい、御心配していただいた人には申し訳なく思っています。

さて、今日の話題は奈良です。

今年は平城遷都1300年祭で色々なイベントが行われていますよね。

その中でも奈良と言えばお寺と仏像です。

今日は興福寺の阿修羅像について書いてみようと思います。

私は日本の仏像の中で阿修羅像が二番目に好きです。

一番は法隆寺の百済観音。

それなのに何故阿修羅像を書こうと思ったのか・・・・・。

|

|

興福寺は場所が近鉄奈良駅と東大寺の間にあって便利だから、興福寺の国宝館には簡単に立ち寄ってしまう。

興福寺から東大寺大仏殿の威容の前で佇んだ後、そこから坂道を上がって二月堂に向かい、途中の茶店で一息の茶を楽しむ。

二月堂から大仏殿と奈良の街を遠望する。

そういう周回経路にしていました。

三十年以上前、一番最初に奈良を訪れたとき、当時の興福寺国宝館の印象はひどく貧相な安普請で、あの大きな仏頭をはじめ、中にゴロゴロと無造作に詰め込まれた仏像たちが可哀想だった。

現在はそれなりに立派な建物に変わっている。

左手に折れた右奥に阿修羅像があり、そこだけはいつも見物客が群がっていた。

庭を見るなら京都の寺だが、仏に会いに行くなら奈良である。

だから奈良の寺は人が少なく、年齢層も上であり、寛いで楽しめる。

寺の土塀が苔むして崩れていても、そこが奈良ならばさまになる。

でも京都だったならば、だらしなく見える。

この思いの違いは私だけではないでしょう。

私の心は京都よりも奈良にある。

隠れた山里にある室生寺とか長谷寺は、そういう秘めやかな参詣がよく似合う。

高齢の者なら仲間同士とか夫婦連れがよく似合う。

二十代の若者なら一人で寡黙に歩くのがよい。

その中間の年齢層は秘めやかな訪れ方が似合う。

そうそう阿修羅像でした、阿修羅像には三つの眺め方がある。

最初は三面六臂の華麗で独創的な上半身の造形美に目が奪われる。

知識としての阿修羅の最初のイメージは三面六臂の線形構図である。

ところが、その次に、少し眺めていると阿修羅の表情の素晴らしさに気がついて、この仏像の高い芸術美に心を奪われて魅了されることになる。

これほど表情が内面的で素晴らしい仏像は日本に何点もない。

眉間に思い詰めた少年の緊張感があり、見る者はそれを当惑とも困惑とも表現する。

女から見れば阿修羅は間違いなく少年だが、男には阿修羅が少女に見える。

小松左京もそう言い切っている。

阿修羅が好きでたまらないのだ。

表情に魅了されて阿修羅に釘付けになっていると、三番目に、下半身を含めた阿修羅の全体像の魅力にも気づかされる。

阿修羅像は下半身が素晴らしく、全体のバランスが絶妙で、これを作した仏師の芸術的天才がよくわかる。

しかしながら阿修羅には、むしろ愛がたたえられている。

少女とも少年ともみえる清らかな顔に、無垢の困惑というべき神秘的な表情がうかべられている。

無垢の困惑というのは、いま勝手におもいついた言葉だが、多量の愛がなければ困惑はおこらない。

しかしその愛は、それを容れている心の器が幼なすぎるために、慈悲にまでは昇華しない。

かつそれは大きすぎる自我をもっている。

このために、自我がのたうちまわっている。

阿修羅のように多量の自我をもってうまれた者は、困惑は闘争してやまず、困惑しぬかざるをえない。

阿修羅は、相変わらず蠱惑的た。

顔も体も贅肉がなく、性が未分であるための心もとなさが腰から下の儚さにただよっている。

眉のひそめかたは、自我に苦しみつつも、聖なるものを感じてしまった心の戸惑いをあらわしている。

ウエストから下の周辺にそういう想像をかきたてるものが確かにある。

ところで入江泰吉ってご存じですか?

|

|

|

|

25日の話は随分と好評のようでした。

そこでこんな話もあります。

ある日、あるところで、突然、ビックリする場面に出会ったことはありませんか?

もう30年も前のことです。

最終の学舎を後にするとき、恩師が奮発して連れて行ってくれた高級レストランでの忘れられない光景です。

私達の隣のテーブルには若いカップルが座っていました。

デザートが運ばれてきて、ウェイターが説明している。

女 「きれい。食べてしまうのが勿体無いくらいね。」

ウェイター 「ありがとうございます。目だけでなく、舌も楽しんでください。溶けないうちにお召し上がりください。」

男 「あのー、・・・・・・してください。」

女 「えっ?」

男 突然、席を離れ土下座して、「僕と、結婚してください!」

女 突然、席を離れ正座して、「××さん、私を世界一幸せにしてくれますか?」

二人は他のお客さんを気にせず、この会話を幾分か大声でレストラン内に響かせていました。

男 少し考えてから、「無理です。僕はどうがんばっても人並みの幸せしか・・・。」

女 「よろしくお願いします。こんな私でよければ末永く側において下さい。」

男 ちょっと泣き声で、「本当に僕でいいのですか・・・・」

女 「××さんだから・・・」、ちょっと泣いて「お嫁さんにして下さい!」

男 「はい!幸せにしますから、がんばって幸せにしますから!」

女 「人並みでいいの。××さんが元気でいればそれでいいの。」

ここで他のお客さんから大きな拍手が湧き起こりました。

ウェイター 「あぁ、お二人の愛の熱でアイスが溶けてしまいました。取り替えてまいります。」

そのあと、そのテーブルには前よりも豪華なデザートが運ばれ、他のテーブルにも配られました。

|

|

|

昨日までスイングジャーナルの話ばかりでジャズに興味のない人には退屈な話題が続きました。

そこで今日は楽しい話題を書こうと思って考えていると、昔のとある出来事を思い出しました。

小学生のとき、足し算、引き算の計算や、会話のテンポが少し遅いA君がいた。

でも、絵が上手な子だった。

彼は、よく空の絵を描いた。

抜けるような色遣いには、子供心に驚嘆した。

担任のN先生は算数の時間、解けないと分かっているのに答えをA君に聞く。

冷や汗をかきながら、指を使って、「ええっと、ええっと・・・」と答えを出そうとするA君の姿を周りの子供は笑って見ていた。

N先生は答えが出るまで、しつこく何度も言わせた。

私はそんなN先生が大嫌いだった。

夏休みが終わり2学期が始まって学校へ行くと担任の先生が替わっていた。

N先生はご家庭の都合で先生を辞めなければならなくなったのです。

全校集会で先生のお別れ会に生徒代表でお別れの言葉を言う人が必要になった。

「先生に一番世話をやかせたのだから、A君が言え」と言い出したお馬鹿さんがいた。

お別れ会で一人立たされて、どもる姿を期待したのだ。

私は、その時のA君の言葉を忘れない。

「ぼくを、普通の子と一緒に勉強させてくれて、ありがとう」

「放課後つきっきりでそろばんを教えてくれて、ありがとう」

「職員室で足し算、引き算を教えてくれて、ありがとう」

「お外で絵の具の色の使い方を教えてくれて、ありがとう」

「○○○を教えてくれて、ありがとう」

「□□□を教えてくれて、ありがとう」

「△△△を教えてくれて、ありがとう」

その間、おしゃべりをする子供はいませんでした。

N先生がぶるぶる震えながら、嗚咽をくいしばる声が、体育館に響いていました。

|

|

|

|

スイングジャーナル休刊に際して同誌の元編集長であり現在世界屈指のジャズ評論家である岩浪洋三氏がマスコミに意見書を発表しました。

以下にその全文をコピーします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2010.5.24 07:51

|

|

7月号で休刊することが分かった月刊音楽誌「スイングジャーナル」

■世界で群抜くジャズ雑誌 復刊待つ 岩浪洋三

「スイングジャーナル」が広告出稿量の低減で、苦しい状況にあるとは聞いていたが、6月発行の7月号をもって休刊するとのニュースには、あまりに急で大きな衝撃を受けた。厚さ、豪華さ、内容の豊富さなどで世界でも群を抜いたジャズ雑誌だっただけにちょっと信じられなかった。

創刊は戦後2年目の昭和22年で、63年間もジャズ界のリーダーシップを担ってきたのだが、最近のレコードとオーディオ業界の低迷の影響をもろに受けての休刊といえるだろう。インディーズは元気なのだが、メジャーと呼ばれてきたレコード会社のいくつかに、かつての勢いがないのが気になっていた矢先だった。

ぼくが入社したのは32年の11月で、2年目ぐらいから編集長となり、41年秋まで務めた。35年になるとジャズメンの来日が相次ぎ、ファンキーブームが起こって部数も急速に伸びた。日本で世界の主要ジャズレーベルがすべて発売されるようになり、これに合わせて本邦のジャズ評論家の投票と選出によるジャズ・ディスク大賞が創設され、今年で43回目を迎えた。

この賞は1年間のアルバムやアーティストを対象にした総決算であり、グラミー賞の国内ジャズ版ともいうべきもので、賞の結果はアルバムの売れ行きを左右するほどの影響力をもってきた。休刊中もこの賞だけは続けてほしいと思う。

ジャズ・ディスク大賞の8年後にスタートした南里文雄賞は、その年もっとも業績を残したベテランや中堅のミュージシャンや歌手に与えられるもので、日本のミュージシャンのあこがれの賞となってきた。

「スイングジャーナル」はともすれば、海外のジャズメンやアルバムを主たる対象にしてきたように思われがちだが、決してそうではない。日本のジャズメンとともに歩み続けてきたジャズ雑誌でもあり、戦後現れた才能あるミュージシャン、守安祥太郎や秋吉敏子、渡辺貞夫らをいち早く紹介し、評価してきた。

日本のジャズメンと歌手を対象とした「日本ジャズメン読者人気投票」は創刊3年目から始まり、この4月に第60回が発表されたばかりである。この人気投票結果はそのまま戦後の日本のジャズ史であり、人気のバロメーターとしても大いに役立ってきたし、ミュージシャンたちの励みにもなる人気投票だった。

また、ぼくが編集していた頃から内外の新人たちを発見して、世に紹介するのを使命としてきたし、評論家も湯川れい子や鈴木道子ら「スイングジャーナル」からデビューした人は少なくない。

「スイングジャーナル」は常にジャズ界の中心的な存在であった。なくなると、その重要性に気づくはずだ。一日も早く復刊してもらいたいというのは、ジャズ関係者の素直な気持ちであろう。そのためには、なにが必要かをみんなで考える時期にきているように思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ナントも味気ないご意見である。

過ぎ去った古き良き時代のことばかり話していても何の解決にもならない。

『ジャズ・ディスク大賞』も、『南里文雄賞』も、『守安祥太郎や秋吉敏子、渡辺貞夫』も、『日本ジャズメン読者人気投票』も、『湯川れい子や鈴木道子』も、全て全て遠い昔に過ぎ去った事ばかりではないか。

そんなことに郷愁をいだいてばかりいるようでは『なにが必要かをみんなで考える』ことはできません。

ズバリ書きましょう。

今や馴れ合いでしかなくなったそれらが読者に愛想を尽かされたのです。

広告出稿量の低減が原因ではありません。

内容が良くて、売れて、発行部数が多ければ広告出稿量は増えますよ。

そもそもの根幹の原因さえも素直に認めないのに、復刊なんぞ出来るはずがない。

私にジャズを教えて頂いた岩浪洋三氏に申し上げるのは甚だご無礼なのは重々承知しているのですが、これからの日本のジャズのために申し上げる。

岩浪先生、貴方のように昔を懐かしむことしかできず、新しいものに気が付かない人達が、常に進化して行くのが使命であるジャズをダメにしたのです。

いくら綺麗事を並べても何の解決にもなりません。

それよりも、業界に多大なる影響力のある貴方のような御大に引退して頂き、次代の人に御大を気にせずに新しい発想でジャズを考えてもらったほうが今後のジャズの発展にどれほど好影響をもたらすことでしょう。

それは貴方自身もお気づきの事ではありませんか?

|

|

|

|

【スイングジャーナル】の6月号が届きました。

7月号が最後ですからもうカウントダウンが始まっています。

特集の『名盤のウラに記された真実』はビル・エバンスの[前編]。

最終号が[後編]となるのでしょうが、たまたまビル・エバンスとなったのでしょうが、私の好きなアーティストのため何か因縁めいたものを感じます。

復活したディスコグラフィーはアート・ペッパー。

せっかく復活したのに・・・。

オーディオ欄は『音場調整の最終兵器 DG-48』。

DG-48はアーキュフェーズのデジタル・ヴォイシング・イコライザーです。

|

|

私はDG-28を使っており、DG-48の使いこなしの記事は・・・。

これではメーカーのカタログを載せているに過ぎず、単なる広告のページと変わりません。

しかも、DG-48は数年前に発売されたイコライザーです、記事にするのが遅い。

・・・スイングジャーナルの批判を書いたので、もっと書くことにしましょうか。

死者に鞭打つようで申し訳ないのですが、以前より私はスイングジャーナル社に対して提言をしてきました。

【スイングジャーナル】はいわば映画の紹介番組にあたるようなものに成り下がってしまったのです。

つまり、広告主しか見ないで編集するようになった。

そもそも,昨今の【スイングジャーナル】のレビューを見ている限り,そこに並べられているのは決して批評ではなく,広告主であるレコード会社におもねったおべんちゃら記事がほとんどである。

レビューの星の数を見れば明らかであるが,【スイングジャーナル】で毎月批評される膨大なCDのほとんどが4星(優秀)以上というのは明らかにおかしい。

あれだけの作品が発売されていれば,駄盤,愚作が含まれていても当然であるが,無星,1~2星の作品などはここ何年もお目にかかったことがない。

今や,【スイングジャーナル】に評文を寄せるライター諸氏には批評家としての矜持があるとは思えないし,【スイングジャーナル】のレビューには批評としての意義はほとんどないと言わざるをえない。

少なくともプロのライターたる者,音楽はもっと真摯な姿勢で評価して欲しいものでした。

昔は私も【スイングジャーナル】を通じてジャズに関して多くを学ばせてもらったが,今や限られた情報提供元としての意義しか見出せなくなったのは誠に残念であった。

真っ当な批評家が世を去ったり,引退してしまったことも一因でしょうが,それにしても最近は目に余ることが多かった。

【Down Beat】にしろ【Jazzis】にしろ他の専門誌はポリシーを感じさせますが,【スイングジャーナル】には一切そういうものが感じられなくなりました。

評論家の質が全体的に落ちているのも一因だったでしょう。

信頼に値する評論家が,【スイングジャーナル】でレビューを書かなくなりました。

また,ゴールド・ディスクはもはや役割を終えたような気がしす。

選定する評論家が信頼できませんし、結局広告を多く出しているビーナス・レコードのプロモーションにしかなっていません。

【スイングジャーナル】が当てにならなくなったので、自分の審美眼を持って音楽に接したいと決意を新たにしたジャズ愛好家は多いはずです。

発行部数がそれが証明しているのではないでしょうか。

信じるのは自分の経験と耳、及び直感だけである、と悟ったマニアには【スイングジャーナル】は不要となったのです。

今はネットの方がジャズの真実の姿を伝えています。

【スイングジャーナル】に掲載されているものこそジャズの世界だ、となるとジャズ観(特に現代ジャズ)が偏ってしまうのは否めないわけです。

今一つの原因は押しつけです。

前もって書きますが、私は吉祥寺のメグには大変お世話になりましたしファンでもあります。

しかし、寺島靖国氏には辟易している。

「○○を聴け!」なんて言われても、『そんなこと何でお前に言われなきゃならないんだ』と反発するだけですよ。

せめて「こんなのもあるけど聴いてみたら」程度にしなければ誰も聴く耳持たずですよ。

それに『耳から血が出るジャズの聴き方』とはどんな聴き方なのでしょう。

訳の分からないことばかり並べ立て読者を煙に巻くような執筆者が【スイングジャーナル】を潰してしまった。

発行部数の減少を招いたのはこんな執筆者を多用してきたところに原因の一部があると思います。

6月号の【中山千尋の日々】の中にもあるように(P87,中列上から5行目以降)、【スイングジャーナル】の読者は押しつけはイヤなのです。

彼女のコラムは歯に衣を着せぬ内容で痛快でした。

P196の元スイング・ジャーナル編集長であった岩浪洋三氏のコラム【昔はよかったね】が皮肉に見える。

それにしても日本のジャズの歴史そのものだった【スイングジャーナル】が休刊となるのは寂しい。

今後は手持ちの膨大なジャズ資料を活かした活動を願って止みません。

|

|

|

|

昨日【スイングジャーナル】の6月号が届いたのでまたまた【スイングジャーナル】について書こうとおもっていたのですが、思いがけないニュースを目にしてしまいました。

(【スイングジャーナル】の6月号については明日書きます)

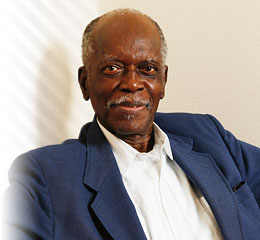

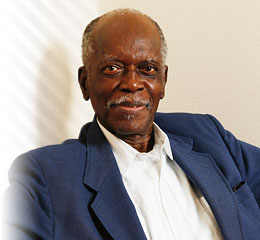

『Jazzの歴史のほとんどを生き、今でも名演を続けている伝説的ピアニスト』

と言えばハンク・ジョーンズと誰しもが思うでしょう。

|

|

そのハンク・ジョーンズが16日に亡くなったのです。

享年91歳。

ショックです。

ハンク・ジョーンズは私にジャズ・ピアノを教えてくれた恩師でした。

勿論、レコードやCDなのですが。

今日は彼、ハンク・ジョーンズのことを書かせて下さい。

1918年7月31日、ミシシッピ州ビックスバーグで生まれました。

親日派で知られるハンク・ジョーンズですが、初来日は1957年、ベニー・グッドマン楽団のピアニストとして来日しました。

1959年から1975年は驚くことにCBSスタジオのスタッフピアニスト(スタジオ・ミュージシャン)でした。

ハンク・ジョーンズは力強いソリストであり、センシティブな伴奏者であり、情景が見られる達人でり、その合わせから彼にはあらゆる種類のレコーディングセッションの強いニーズがありました。

彼のピアノにはありとあらゆる賛辞をささげたい。

力強さと繊細さの両方を兼ね備えた表現力で、リリカルで、非の打ちどころがない演奏スタイルはスイングに留まらず独自の成長を続け、特に美しいハーモニーとソロ、優しく、時に力強い繊細なタッチは誰もが高い評価をしていました。

だからこそハンク・ジョーンズは「ミスター・スタンダード」とも呼ばれました。

ジャズを聴かない人でもハンク・ジョーンズはご存じだと思います。

1962年5月19日、ホワイトハウスで行われたジョン・F・ケネディ大統領の誕生パーティで、マリリン・モンローが歌った有名な【ハッピー・バースデイ】のピアニストがハンク・ジョーンズでした。

私がハンク・ジョーンズを知ったのは1976年でした。

その年にグレート・ジャズ・トリオを知り、そのピアニストがハンク・ジョーンズだったのです。

オリジナルメンバーはベースのロン・カーターとドラムのトニー・ウィリアムスで、ヴィレッジ・ヴァンガードで演奏し始めていました。

その折りの録音がアルバム・レコード【At The Village Vanguard vol.1-2】として発売されました。

今ではピアノ・トリオの傑作と言われている作品で、1977年第11回スウィング・ジャーナル・ジャズ・ディスク大賞銀賞になっています。(ああ、またスウィング・ジャーナルだ)

このレコードを聴くまでは『ジャズはサックスであり、トランペットであり、・・・つまりラッパだ!』と思っていた私は『ピアノもいいんでないかい』と思うようになり始めたのです。

それにしてもハンク・ジョーンズ、凄いピアニストでしたね。

ファンへの思いやり、力強いステージワーク、ピアノに対する情熱は衰える事は無く、常にアンコールに応えてくれ、ライブの後も会場の入り口に登場してサイン会を実施してくれました。

すべてのファン一人ずつに声をかけ、握手し、サインを行った。

努力の人であり、日々のトレーニングを欠かさず、移動中も握力を鍛えるボールを離す事はなかった。

「200歳まで演奏を続ける」、「練習は1日休めば自分に分かる。3日休めばカミさんが分かる、7日休めば仕事が無くなる」が口癖だったそうです。

さようなら、ミスター・スタンダード。

もう一度、あなたのピアノを目の前で聴きたかった。

合掌

|

|

|

|

またまた【スイングジャーナル】について書かせてください。

なにしろ18歳から買い始めて途中何年かはお休みしたのですが、37年も読み続けてきた雑誌でしたので想い出が多くて・・・。

19日は1966年7月号の話でしたが、私が古本屋から買った、いえいえもらった最古の『スイングジャーナル』は、全米レコード協会(RIAA)が45/45方式のステレオ・レコード規格を採用したステレオ元年である1958年の11月号です。

表紙の写真はジョイ・レイン。

と言われても僕は知らない人なのですが・・・。

|

|

広告には音響メーカーのトリオが「トリオ・ステレプター」なる器機の広告を出ています。

「ステレプター」って何なのでしょう。

見出しは「ステレオ時代来る!」。

コピーを読んでも今ひとつ中味が分かりません。

なにせ私が4歳の幼少の雑誌ですから・・・。

ちなみにジャズの本篇には、大橋巨泉が書きまくっています。

新譜紹介のトップは【アフタヌーン・イン・パリ/ジョン・ルイスとサッシャ・ディストル】でした。

総ページ数116で定価は100円。

安い!

|

|

|

|

昨日はジャズ専門誌【スイングジャーナル】の休刊について書きましたが、ジャズ愛好家には相当なショックがあったらしく、ジャズのwebではこのニュースがもちっきりです。

他人事のように書きましたが私にとっても大きなダメージとなるには間違いありません。 |

|

そもそもwebでは自らが情報を探しに行かなければなりません。

いやいや、何を探したいのかを気づかなければなりません。

その点、雑誌はページさえめくれば勝手に文字が並んでおり、探さなければならない項目さえも考えなくて済むのです。

つまり、雑誌は情報の押し売りをしている訳で、webは自主性を必要としているのです。

私のように道楽者は押し売りでけっこう、ケッコウ、結構、なんです。

数年前、顔見知りの古本屋へ行くと親父さんが「こんな雑誌があるんだけど持って行くかい?」と見せてくれたのは【スイングジャーナル】の1966年7月号でした。

パラパラとめくると【JBL Olympus S8R】の広告が載っていました。

『価格\588,000(1台)』とあります。

スピーカーは左右が必要なのに1台とは?

価格が58万円もするのだから左右のセットでこの価格なのでは?

調べました。

片方でした。

本当に1台でした。

1960年代に入りレコードがステレオ化されました。

それまではモノラルでスピーカーは1台でよかったのです。

その為、【JBL Olympus S8R】は左右のセットではなく、1台づつ売られていたのです。

ちなみに1965年の大学卒の初任給が22,100円。

片方だけ1台の【JBL Olympus S8R】を買うには飲まず食わずで2年2ヶ月分の給料を必要としました。

左右のセットだと4年5ヶ月分の給料です。

いくらジャズが好きだからと言ってこれじぁ買う人はいなかったでしょう。

ところが、買った人達がいたのです。

その証拠に我が家には【JBL Olympus S8R】が今でもジャズを聴かせてくれています。

もちろん、左右セットで。

|

|

|

|

新聞を開いてビックリする記事が載っていることがあります。

昨日の夕方webニュースで『ジャズ専門誌「スイングジャーナル」休刊へ』との見出しを発見しました。

『ウソだろ!?』と思いながら読み進めると、

【老舗ジャズ専門誌「スイングジャーナル」(スイングジャーナル社)が6月19日発売の7月号で休刊し、約63年の歴史に幕を下ろすことが17日、分かった。

編集部によると、広告収入の落ち込みが主な原因という。

5月20日発売の6月号で発表する。】

との記事でした。

|

咄嗟に『俺はこれからジャズ情報をどこから採ればいいのか?』と考えたのですが、答えは一つでインターネットしかありません。

そんな時代になったのですよね。

改めて時代を感じずにはいられません。

同誌には何度か原稿依頼をされ執筆したことがあります。

同誌の読者はジャズの初心者からマニアまで幅広い層があり、『専門的になっても分からない初心者の読者もいるだろうし、かといってマニアには読み足りない内容となるのも・・・』といつも苦労をしました。

ジャズは既に文化となっています。

この文化を伝えて行くのが同誌の役目でもありました。

『ジャズは死んだ』と言われるようになり久しくなりました。

次々と新しいスタイルを発見していったジャズ。

1900年代、 ラグタイム

1910年代、 ニューオリンズ・ジャズ

1920年代、 シカゴ・ジャズ

1920年代後半、カンサス・シティ・ジャズ

1930年代、 スイング・ジャズ

1940年~1950年代はモダン・ジャズの全盛期でした。

40年代初め、 ビバップ

40年代終わりから、50年代始め、クール・ジャズと中間派ジャズ、アフロ・キューバン・ジャズ

1950年代初め、 スイング・ジャズ、ウエスト・コースト・ジャズ、そしてハード・バップ

50年代後半、 ファンキー・ジャズ

50年代後期、 ボサノバ

1960年代、 フリー・ジャズ、モード・ジャズ(新主流派ジャズ)、ジャズ・ロック

60年代初頭、 ソウル・ジャズ

1970年代、 フュージョン

1980年代、 ヒップホップ・ジャズ

1990年代後半、 フューチャー・ジャズ

ここで『ジャズは死んだ』のかもしれません。

この後に続くジャズが出てこないのです。

しかし、どの様な世界でも、起源があり、その発展期があり、熟成期があり、円熟期があり、そんな経路をたどって文化となることを考えると、ジャズは死んだのではなく、文化となったのに違いありません。

日本のジャズ界にとって【スイングジャーナル誌】が果たした役割は大きなものがあったことはジャズを愛する者に共通の認識としてあるでしょう。

三森隆文編集長は「ジャズ誌としての歴史とブランドがあり、誠に残念。ファンとともに復刊の可能性を探っていきたい」と話しておいでます。

同誌は戦後直ぐの昭和22年に創刊し、戦後日本のジャズ文化を牽引してきました。

同社にはジャズ史の貴重な資料が豊富にあるはずです。

これを活かした情報メディアとして再出発をすることを強く願います。

|

|

|

|

昨日は大久保利通の暗殺を書きましたが、昭和7年(1932)の今日、5月15日は犬養毅総理が暗殺された日です。

つまり五・一五事件です。

それよりも5月15日は私にとって大切なことがありました。

息子が生まれた日なのです。

50も半ばになると自分の誕生日も忘れているのに・・・、よく覚えていました。

男性の関心は、自分の『外側』に向けられていることが多いですよね。

外側というのは、仕事であったり、社会であったり、お付き合いであったり、・・・といったものです。

この『外側』を見ようとする力が強ければ強いほど、自分自身の気持ちを考えようとする力、つまり『内側』を見ようとする力が弱くなるのだそうです。

この『内側』には、自分の気持ち、家族、恋人なども含まれます。

男性が恋人の誕生日を忘れてしまうのは、『内側』を見る力が弱いからなのだそうです。

内側を見ないようになると、恋人の誕生日どころか、自分の誕生日すら忘れてしまいます。

ある意味、男性が誕生日を忘れるのは、仕方のないことだったのです。

淑女のみなさん、恋人が貴女の誕生日を忘れても心配ありません。

それは男らしいということなのです。

この『外側』を見る男性の性質はある意味必要不可欠のものだったりします。

『外側』を見る資質が高い男性の多くが、仕事で成果を上げることができるのです。

たぶん、貴女が彼を好きになったとき、「仕事ができるところが尊敬できるな」と思ったことがあるのではないでしょうか?

|

|

|

|

明治11年(1878)の今日、5月14日朝、東京の紀尾井坂から赤坂御門に至る北白川宮邸と壬生邸にはさまれた通行人のない閑静な路上で事件は起きました。

薩摩出身の参議兼内務卿大久保利通は、午前8時10分、二頭立て馬車に乗り護衛もつけず登庁のため裏霞ヶ関の屋敷を出ました。

馬車が紀尾井町1番地へとさしかかり、赤坂御門の前を過ぎ、壬生邸の横に至った時、旧加賀藩士の島田一良、長連豪ら6名の刺客が襲いかかったのです。

|

|

大久保は「待て」と刺客を制して冷静に読んでいた書類を風呂敷に包み、自らドアを開け路上に降りました。

「無礼者っ!」と一喝を残し、前後から刃を受けて倒れ、ついに止めを刺されたのです。

西郷隆盛、木戸孝允と並んで「維新の三傑」と称される大久保利通、享年47歳でした。

この明治新政府の中心人物大久保利通暗殺事件(紀尾井坂の変)は当時の社会に大きな衝撃を与えたのは想像できます。

特に首謀者の多くが旧加賀藩士だったことから、石川県の近代史に特筆される事件となりました。

この後、政治の主導権は伊藤博文たち長州閥に移ることになり、政府内の権力争いにも影響を与えました。

首謀者6人は島田一良、長連豪、杉本乙菊、脇田巧一、杉村文一(以上石川県士族)、浅井寿篤(島根県士族)でした。

・・・余談ですが、大学時代に私が石川県出身というだけで「お前は嫌いだ!」と言った同期がいました。

彼は鹿児島(薩摩)出身者でした。

彼らテロリストは「暗殺は卑怯だから」と大久保を襲撃後すぐに凶器を投げ捨て、まっすぐに宮内省に駆けむかい、門前に立ち大声で自分たちが大久保殺害の下手人であることを名乗ったそうです。

彼らが掲げた暗殺理由は斬奸状によると、

「薩長藩閥の専制独裁」

「法令の乱用による政府官吏の私利私欲」

「国費の乱費と憂国の士の排斥」

すなわち、大久保らの専制政治は民権を抑圧して国費を浪費し、政府官吏の私利私欲であるとし、さらに外交の失敗により国権の失墜を招いたというものです。

言論の自由がない当時の社会では、自分たちの意見を表現するには暗殺以外にないと考えたのでしょうか。

それは大きな勘違いでした。

大久保は国費の乱費はしておらず、それどころか金銭には潔白で私財をなすことをせず、逆に個人で借金をして予算がつかない必要な公共事業に私財を投じている有様だったのです。

その為、死後には8000円(現在の価値で1億6000万円)もの借金が残っていたそうです。

大久保の死を伝えに帰った使用人に、奥さんの福が咄嗟に言った言葉は「困った、葬式代が無い」だったそうです。

今の政治家に聞かせたい。

一国の丞相である内務卿(現在の総理大臣)が死んだときに葬式代も無く、公共事業の借金だけが残っていたのです。

ところがそんな大久保家の家計を商人達は知っていました。

残った借金の返済を遺族に求める商人はいなかったそうです。

島田たちテロリストは襲撃後、官に名乗りでました。

人を害して我が身のみ逃れることをしないという彼らの態度は狂信的な面もあります(もちらんテロリズムは許されない行為です)が、現代のまったく知らない人を殺し、自分は隠れるという卑劣なテロリストとは違うと思います。

襲われた時に、刺客を制して冷静に馬車から降りた大久保利通とともに、彼ら刺客たちも「武士」だったのだな・・・と思います。

大久保は隠れたところで人知れず苦労をしてきたのに、それを勘違いされて暗殺された。

さぞかし無念だったでしょう。

4日後の5月15日に大久保に正二位右大臣が贈られ、大久保および御者の中村の移霊式が行われ、17日に両者の葬儀が行われました。

大久保の葬儀は近代日本史上、最初の「国葬」級の葬儀となりました。

(当時は国葬は定められていませんでした)

話は時間的に前後しますが、大久保は家族にも秘密で、生前の西郷から送られた手紙を入れた袋を持ち歩き、暗殺された時にも西郷からの手紙を2通懐に入れていたそうです。

なお、事件後は大山巌が血染めになったそれを所持したそうです。

大久保は西南戦争で故郷の鹿児島(薩摩)と西郷隆盛を敵に回したことで、地元からは冷たく評価され、近年まで地元への納骨を避けられていました。

そのため、大久保は東京都の港区の青山霊園で眠っています。

大久保は寡黙であり、他を圧倒する威厳を持ち、かつ冷静な理論家でもあったため、面と向かって大久保に意見できる人間は少なかったとそうです。

桐野利秋も、大久保に対してまともに話ができなかったので、大酒を飲んで酔っ払った上で意見しようとしたが、大久保に一瞥されただけでその気迫に呑まれすぐに引き下がったといわれます。

また、若い頃から勇猛で鳴らした山本権兵衛さえも、大久保の前ではほとんど意見できなかったという。

浪花節の題材になるような人生でした。

大久保の死後に浪曲師吉田奈良丸が大久保を題材とした浪花節を作ったのですが、当時は薩摩との軋轢があったため早々に演目から無くなってしまいました。

実は私は大久保利通の大ファンなのです。

|

|

|

|

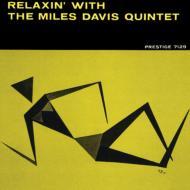

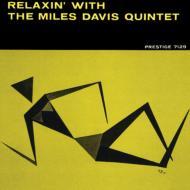

5月11日といえば、ジャズ・ファンにとってはお馴染みの日ですよね。

そう、1956年の5月11日。

マイルス・デイヴィスが、当時所属していたプレスティッジとの契約を消化するため、4枚分のアルバムを2日で一気に録音してしまった『マラソンセッション』の最初の日です。

ちなみに、もう1日は、約半年後の10月26日です。

|

|

“モダン・ジャズの帝王”、マイルス・デイヴィスは、1955年にオリジナル・クインテットを結成しました。

メンバーは、Miles Davis (tp)、John Coltrane (ts)、Red Garland (p)、Paul Chambers

(b)、Philly Joe Jones (ds) でした。

マイルスはこの時期に、ジャズ専門のレーベル、Prestige から、メジャーなレコード会社 Columbia へ移籍したのですが、Prestige

との間に残っている契約を履行するため、1956年5月11日と10月26日のわずか2日間で、アルバム4枚分の演奏を録音しました。

これが、有名な“マラソン・セッション”と呼ばれるものです。

これらの演奏は、ほとんどがワン・テイクで録音され、4枚の LP レコードに収録されて、1年に1枚という間隔(当時としては非常に遅いペースだ)で、リリースされました。

音楽会で、この様なことは二度と起きないでしょうね。

最初の録音日5月11日の演奏と、10月26日の演奏がミックスされた編集のアルバムが、【リラクシン】【ワーキン】【スティーミン】の3枚です。

5月の演奏が一番多く収録されているのが【ワーキン】。

10月の演奏のみが【クッキン】です。

5月と10月の大きな変化といえば、やはりコルトレーンの演奏内容でしょう。

5月11日のコルトレーンのテナーサックスは、ヨレヨレな箇所もあったりして、まるで音を出しながらコード進行の上を迷子のように彷徨っているようなアドリブも随所に散見されます。

それなのに、彼のテナーサックスの音にはなぜか引き込まれ、聴いているほうは「頑張れ~!」と応援したくなるのです。

その理由は、コルトレーンのプレイからは、出したい音のイメージが明確に伝わってくるんだけれども、演奏技術がそれに追いついていないモドカシサが感じられるゆえ、応援したくなるのだと思います。

個人的に、もっとも「頑張れ~!」なのは、【リラクシン】の【イフ・アイ・ワー・ア・ベル】と【イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー】でしようか。

コルトレーンが野暮ったければ野暮ったいほど、マイルスのピリッとした緊張感とクールネスが際立つアルバムでもあるのです。

そういった意味では、1956年当時のマイルス・デイヴィス・クインテットの音楽的キャラクターがもっとも際立った形で封じ込められているのが【リラクシン】なのではないかと思うのです。

ま、個人的に一番好きなのは、コルトレーンが成長し、音楽的完成度がもっとも高い【クッキン】で、ここ数年、もっとも愛聴しているのは【スティーミン】なんですが・・・・・。

|

|

|

|

写真は現在の我が家の郵便ポストです。

セキレイがポストの中に巣を作り、卵を産みました。

毎年この頃になるとポストはセキレイに占拠されます。

|

|

大工集団 欅の周りにはたくさんの小鳥が棲んでおります。

バードウオッチングをされている人には毎日が飽きない所だと思うのですが、私には小鳥の名前が分かりません。

でもセキレイだけは分かります。

長い尾を上下に振る習性があるからです。

日本神話の国産みでは、イザナギとイザナミが性交の仕方がわからなかったところにセキレイが現れ、セキレイが尾を上下に振る動作を見て性交の仕方を知ったとされています。

|

|

|

|

先日、とある本を読んでいると

『そもそも人間は生物学的には女性が基本であり、男性はその付属物にしか過ぎない。』

と書かれてありました。

男の自分としては

『何言ってんだい! イブにしてもアダムの肋骨から作られているのに・・・』

と反論したくもあるのですが、男なんてものは生命をつなげて行く女性にほんの少しの手助けをしているのに違いはありません。

|

|

50半ばになっても本当に母には感謝しています。

お母さんありがとう。

|

|

|

|

ゴールデンウィークも終わり、次の日曜は母の日ですね。

皆さんも母の日で思い出されることはお有りでしょうが、私は福井県丸岡町が行っていた「一筆啓上・日本一短い手紙」の「母」への手紙にあった一文を思い出すのです。

|

|

『若い日 あなたに死ねと言った あの日のわたしを殺したい』

書かれたのは当時32歳の岩手県の男性でした。

素直な心と人間の性がこんなに短い文に凝縮されています。

たった25文字の中に大河小説のごときスケールで人生を感じます。

誰にだって若気の至りはあるのもです。

社会人となり、父となり、32歳になって母の有難みを知ったのでしょう。

これを書かれた時点で若かりし頃の反省を充分していますよね。

お母さんがこれを読まれ、立派になった貴方を誉めて下さったことでしょう。

今では手紙よりe-mailという手段になりましたが、書いた言葉で想いを伝えることが廃れることはないのではないでしょうか。

こんな事を書いている私ですが、母への手紙は一行も書いたことがありません。

人生の中で、最も身近な母親だからこそ照れくさくて面と向かっては言えない言葉があります。

だけど何とかして、伝えておきたい言葉もあります。

『あなたから もらった物は数多く 返せる物はとても少ない』

|

|

|

|

ゴールデンウィークを如何お過ごしでしょうか。

左の写真は今朝の大工集団 欅のデッキから見える山です。

|

桜の花が散ると新緑の季節となります。

こちらに引っ越すまでは山が綺麗なのは秋の紅葉時期だと思っていたのですが、今の新緑の時期が一番綺麗です。

葉の散った木々が新芽を吹き出し、山が盛り上がるようです。

ですから、毎朝起きて窓から雲竜山を見るのが楽しみな季節なのです。

「昨日より綺麗だ」、「昨日より綺麗だ」と毎日思っていると、ある日突然

「昨日の方が綺麗だった」という日がきます。

季節の移ろいはそれほど敏感なものなのですね。

|

|

|

|

地震・雷・火事・親父

|

昨日、お客様と地震の話となり、「地震・雷・火事・親父」へと話題が変わりました。

「地震・雷・火事・親父」といえば、世の中の怖いものの代表として古くから一般的ですが、天災と親父が同列とは変じゃないですか?

それもそのはずで、この親父は父親のことではないのです。

じつはもともとこの「親父」は「大山風(おおやまじ)」でした。

「大山風」とは台風のことです。

それがいつのまにか訛って「大山風(おおやまじ)」が「親父(おやじ)」となったのだそうです。

落語で「大山風」を揶揄して「親父」に替えられたものが一般化したと考えられるのだそうです。

だから、本当の意味は「地震・雷・火事・台風」で、全部天災なんです。

それにしても「大山風」から「親父」になっても使い続けていたということは、やはり「親父」は怖かったのでしょうね。

最近は親父の権威が地に落ちたので、もうそろそろ元に戻して「地震・雷・火事・大山風」にしてもいいかもしれません。

それとも「地震・雷・家事は親父」にしますか?

|

|

|

|

お陰様で当店のアップルパイは皆様にご好評をいただき看板商品となりました。

当店で一番多いご注文は「珈琲2つとアップルパイ2個」です。 |

ところがいつも「珈琲2つとアップルパイ3個」と言われる常連のご夫婦がおいでます。

『お二人なのにアップルパイ3個?』が不思議だったのですが、お帰りになり食器を片付けに行くと、奥様が2個召し上がっていました。

昨日もご来店されたのですが、「今日はご飯を食べたばかりだから、珈琲2つとアップルパイ2個」とご注文を受けました。

テーブルまでお持ちして、アップルパイが2個ですから1個ずつだと思いご主人にお出しすると奥様が「アップルパイは私です」と2個とも奥様のご注文でした。

流石ですねー。

しばらくすると、ご主人が「やっぱり僕にもアップルパイ」

毎度、有り難う御座いまーす。

|

|

|

|

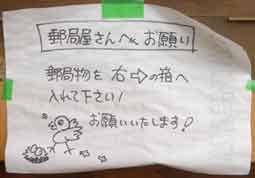

今年もまたセキレイが郵便受けに巣を作りました。

上の写真は14日のものなのです。

こうなると郵便受けはセキレイ様にお渡しして、郵便物を入れてもらう箱を下に置くよりしょうがありません。

下の写真は今朝のものです。

ヌタを開けると卵が5つ見つかりました。

さて、いつ巣立ちして郵便受けを返してもらえるのやら・・・・・。

|

|

|

|

|

|

昨日、店を閉めてからデッキに椅子とテーブルを出しました。

2週間ほど前にテラスにだけ出していたところ、晴れた日にはお客様から「この場所が好きだ」と言っていただきました。

外で、しかも車の排気ガスを気にせずにお茶や珈琲を飲んでいただける環境はそんなに多くないと思います。

|

店内よりも外のデッキの方が開放的で私は好きです。

まだまだ晴れた暖かい日でないとデッキへ出る勇気は無いでしょうが、是非外でのおくつろぎを経験してみて下さい。

|

|

|

|

ときおりの

風に儚く

花は雪

今日の風で庭の山桜の花がはらはらと散り始めました。

桜が散り始めると思い出される事があります。

|

以前に奈良の長谷寺に行ったときのことです。

ちょうど桜の散り始めたときでした。

年老いた頭がツルツルの観光客が一本の桜の下で誰に聞かせる訳でもなく

「散る桜、残る桜も散る桜」

と一句。

禅問答のようでいて真実をありのまま簡素に表現した見事さに私は『散る桜、残る桜も散る桜』と何度も反芻しました。

頭のヘアーデザインから『この人はきっと禅宗のお坊さんだ』と勝手に決めて、『坊さんは上手く言うな』と感心しました。

あまりにもその場にぴったりな歌だったのです。

しかし、後から文献でその句は良寛和尚の辞世の句と知りました。

やっぱり作ったのは坊さんでした。

|

|

|

今朝の新聞を読むと、『まただ・・・』とおもう記事が出ていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪府寝屋川市で岸本瑠奈ちゃん(1)が虐待死した事件で、瑠奈ちゃんの頭に何度も殴られたような傷があり、全身には無数のあざが残っていたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。左あごの骨折は治療跡がなかったことも判明。意識不明で搬送されるまでの2~3週間は食事を十分に取れない状態だった疑いも浮上している。寝屋川署捜査本部は“しつけ”の範囲を超えた激しい体罰が継続的に加えられていたとみて、傷害致死容疑で両親を送検、当時の経緯をさらに詳しく調べている。

捜査関係者によると、瑠奈ちゃんの頭や顔には、左あご骨折のほか、頭頂部と側頭部に打撲によるけが、前頭部や鼻、口にすり傷、ほほと唇にあざやたばこの火を押し当てたようなやけどの痕などがあった。このうち、左あごの骨折は、1月初旬ごろから意識不明の重体で病院へ搬送された1月27日までの2~3週間に、何らかの暴行を加えられてできたとみられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最近では毎日のようにある子供の虐待、しかも死亡させた事件です。

この世に生まれて楽しい人生を過ごす事が出来たはずなのに、包み護ってくれるはずの親に殺されるなんて・・・・・。

この子はどんな想いで死んでいったのだろう。

『怖い』・『痛い』・『悲しい』

そんな感情の波に小さな胸はあふれていたでしょう。

1歳では言葉も分からないから・・・。

つらすぎる、かわいそうに。

今度は優しい両親のもとに生まれてくるんだよ。

どういう種類の人間がどう育てばこんな鬼にもおとる事ができるのか。

一歳の子に“しつけ”で虐待って・・・、意味が分からない。

体罰と書かれているが、一歳の赤ん坊に何の『罰』なのだ、ただの暴行だ。

自分の子にタバコを押しつけてやけどをさせるなんて事が出来るものでしょうか。

たった一歳の我が子のあごの骨が折るほど殴れるものなのでしょうか。

私にはとてもできない。

子供は可愛い。

ましてや我が子なら文句なしに可愛い。

それが人間の、いや動物の本能なのだと思っていました。

人ではない。

本能を無くした畜生以下のものでしかない。

残念ながら、赤ちゃんポストは必要なのかもしれない。

|

|

|

|

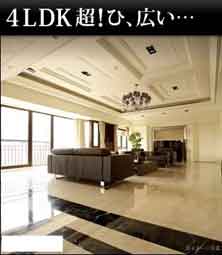

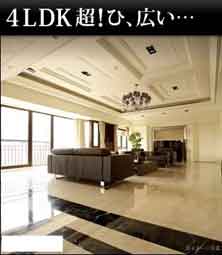

6日のこのぺージに住宅会社の広告写真について書いたところ、写真のコメントが左のように変更されていました。

『15畳リビング』も『年収400万円台』も書かれていません。<BR>

6日にも書きましたが、日本の住宅は大きな買い物であり、一般の人達にとっては人生をかけた買い物の筈です。

それを建てたり、売ったりする会社はそのお客様の人生を左右しかねないことを肝に銘じるべきです。

|

|

|

|

|

6日から庭の畑に石を並べていました。

数年前に庭の一角を畑にしたのですが、その折りに後部に土止めをしなかったために土が流れるために今回も石で土止めを作っていたのです。

石は取引先の造園屋さんより頂いた庭石と、金沢の江戸村に使われていた石です。

|

たかだか土止めなのですが、考えさせられることが多くあります。

一つは庭石です。

今では庭を造る人は少なく、作っても和風の庭ではありません。

和風の庭をつぶして駐車スペースにすることも多いそうで、要らなくなった庭石の処分を造園屋さんに依頼されるそうです。

その庭石を頂いたのですが、中には滝石もあります。

銘石も今の車社会では無用の長物でしかなくなったのですね。

今一つは

江戸村は金沢の湯涌温泉にあり、江戸時代の生活を伝える施設として親しまれていましたが、平成9年に閉鎖され現在、湯涌荒屋町に移設工事が進められており、「新江戸村(仮称)」として平成18年に一部オープンの予定だそうです。

その一部に使われていた戸室石を頂きました。

古い物を残すというのは大変な労力と資金が必要です。

しかし、その影には無くなって行く物も存在しているのです。

金沢の武家屋敷に使われていた石が江戸村へ行き、そして大工集団 欅のある吉野に来ました。

畑の土止め石が武家屋敷の基礎石だったとは誰が想像できるでしょう。

|

|

|

大工集団 欅は宣伝費はゼロです。

全く広告や宣伝はしていません。

それは意図があってのことなのですが、日常生活に広告は新聞・テレビ、そしてインターネット等であふれています。

そんな中でも仕事柄建築の広告、特に写真には目が行きます。

誇大広告は今も昔もあるのはしょうがないことなのかもしれません。

「だまされた方が悪い」の考えも分からないではありません。

でも、住宅は一般の人が買う物としては飛び抜けて一番高額な物でしょう。

だから、買う方は慎重に。

売る方はお客様の一生が懸かっているのですから慎重に、丁寧に。

そこに悪意があってはいけません。

とある住宅の広告にこんなのがありました。

|

|

これはどうなのでしょう?

どなたも広いリビングをお望みになると思いますが、それにつけ込んでの広告なのでしょうが・・・・・。

『ひ、広い・・・!これが、15畳リビングだ!』

どう見ても床の黒線から向こうだけでも50畳はあるでしょう。

『年収400万円台・・・僕でも買える?』

このリビングだけでも建築費はいくらになるのでしょう。

・・・・・。

私はこの広告を非難しているのではないのです。

住宅会社の住宅を売らんとする気持ち。

お客様の広いリビングが欲しいという気持ち。

それらが合致したときにこの様な広告となるのでしょうね。

どちらにしても人間の欲なのでしょうね。

この広告からご縁のあった住宅会社とお客様は最初からウソで結ばれているのですから決して良い家は建てられないでしょうね。

一例を出しましたが、最近の住宅会社の広告の中には明らかにウソが書かれている物を見ます。

それでも、やはり「だまされた方が悪い」のでしょうか。

|

|

|

|

雛人形は例年通り3日に片付けました。

お内裏様とお雛様だけを毎年出しているのですが、三人官女、五人囃子、右大臣、左大臣、その他の小物は箱に入ったまま10年以上が経っています。

雛人形を片付けるときにそれらの箱を見ると、何だかとても可愛そうで・・・・・。

そして鯉のぼりの季節となりました。

昨日は晴天で、鯉のぼりのポールを立てると「こんなに晴れているのだから鯉のぼりも出そう」となってしまいました。

|

本当に春になった気分です。

でも鯉のぼり(鯉幟)は夏の季語なんですよね。

|

|

|

|

北朝鮮による拉致被害者の蓮池薫さんと祐木子さん夫妻は昨日4月1日より、拉致被害者支援法に基づく給付金受け取りを辞退しました。

「これまでの給付金は大きな支えとなり、国民の皆さんのご声援で自立の道をかなり確立することができました」とのコメントを出した。

立派です。

頭が下がります。

金、カネ、かねの時代に。 |

蓮池夫妻は昭和53年に柏崎市の海岸で拉致され、平成14年に帰国しました。

その後、拉致被害者支援法に基づく給付金受け取りながら仕事をして頑張ってきました。

三十数年の空白を埋めるのにはどれほどの苦労があったでしょう。

それに比べて政治家の不誠実さには天と地の差があります。

実母から5年間に計9億円もの提供を受けたのに「知らなかった」とする鳩山首相。

国民の税金である政党助成金を含む政治資金で、自分名義で都内一等地などに10億円相当の土地、マンションを購入して国会議員手である元秘書が逮捕された小沢民主党幹事長。

国民の資産である議員宿舎の鍵を他人であるという女性に渡して勝手に使わせて「僕は不倫をしているわけではない」と釈明する中井国家公安委員長。

このお方は拉致問題担当大臣でもあります。

ところが拉致問題担当大臣に就任以来、今日現在まで一度も所管の拉致問題対策本部事務局に顔を出していない。

こんな人たちに蓮池夫妻の爪のあかでも飲ませたい。

|

|

|

|

今日は4月1日、エイプリルフールです。

エイプリルフール (April Fool's Day) とは、4月1日には嘘をついてもよい、という風習のことであるのは皆さんもご存じの通りです。

ただし人をからかうような、害のない嘘に限られているのもご存じでしょう。

発祥の地であるイギリスでは、4月1日の正午までに限るのだそうです。

これはその日の内に嘘を訂正し、詫びなければならないためなのです。

英語の "April Fool" の意味は、『4月1日に騙された人』そのものだそうです。 |

ところで、日本の4月1日は、「日ごろの不義理を詫びる日」でした。

信じてもらえないかもしれませんが、これは本当なのです。

日本では江戸時代に不条理の日として呼ばれ、普段付き合いや義理を欠いている失礼を詫びる日とされていました。

家族や親戚が集まる正月からお盆までの中間の日のために4月1日になったのでしょうか。

ところが、大正時代に欧米の風習が伝わってきて、4月1日はエイプリルフールと呼ばれるようになり、内容までもが変わってしまったのです。

洋の東西で同じ日なのに全く趣が違うとは興味深いものですね。

あぁ、今日は4月1日でエイプリルフールですが、これは本当の話です。

|

|

|